fim de uma parceria – como a musical que durante décadas juntou Carlos Tê a Rui Veloso –, de um trabalho ou de uma rotina – a escrita de romances, para Pedro Chagas Freitas, ou da competição, para Elisabete Jacinto e Tamila Holub – raramente é fácil. Mas encerrar um ciclo pode ser o ponto de partida para algo novo. Histórias de quem pôs um ponto final e começou a escrever um novo parágrafo.

Quando terminou A Raridade das Coisas Banais, em 2022, Pedro Chagas Freitas anunciou que não iria escrever outro romance. Não era pelo receio de reencontrar a página em branco, que afeta muitos dos que vivem das palavras. Considerava que aquela história, inspirada pelo filho Benjamim, e que acabara de concluir, era o fim do seu caminho na ficção. “Senti que já tinha dito tudo. E era verdade”, conta o escritor à Revista Montepio. “O fim de uma história é sempre uma espécie de luto silencioso. Não há festa, não há triunfo. Há a sensação amarga de que aquilo que me acompanhou durante tantos meses se vai embora sem pedir desculpa. Quando terminei [esse livro], por exemplo, senti algo ainda maior do que isso: senti que estava tudo escrito, que a fonte tinha secado. Senti o fim. O fim é isso: a constatação de que escrevemos para entender e acabamos apenas por aceitar.”

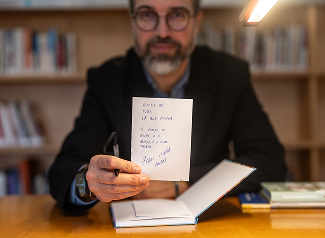

Para um dos autores mais vendidos em Portugal, o ponto era mesmo o final. Contudo, um escritor tem sempre um caderno, uma folha onde os pensamentos têm de ficar guardados. “Mesmo quando não estou a escrever um romance, acabo sempre a rabiscar num caderno, a abrir ficheiros soltos, a pensar em personagens que ainda não conheço. Escrevo por necessidade. A página em branco assusta-me menos do que a ausência dela. A escrita, para mim, é mais do que a formalização da realidade; é a própria realidade. Só existe algo quando o escrevo.”

E a realidade, na sua dureza, havia de voltar a empurrá-lo para a ficção. Em 2024, o filho Benjamim, então com 6 anos, foi diagnosticado com uma doença rara e potencialmente fatal, um défice de Alfa 1. Entre internamentos no Hospital Pediátrico de Coimbra, cirurgias (pelo menos cinco em apenas três meses), dias à espera de um dador de fígado compatível e muita incerteza sobre o futuro, Pedro Chagas Freitas recorreu à escrita para se resgatar. Em simultâneo, teve de lidar com a perda do pai no mesmo período. “A escrita cura e enlouquece em doses iguais. Depende do dia, do momento, de quem somos quando nos encontramos com ela. Quando a vida nos leva a um limite, a escrita torna-se menos num ato criativo e mais numa forma de não desistir”, diz.

E assim escreveu, lançando, em março de 2025, um novo romance: a história sobre o efémero e o amor narrada através de três gerações, um avô, um pai e um filho. “Hospital de Alfaces não nasceu porque quis escrevê-lo; nasceu porque não havia outra maneira de arrumar a balbúrdia que tinha em mim. Há acontecimentos que só se compreendem quando se escrevem. A literatura é o lugar onde coloco aquilo que a realidade não sabe onde guardar.” Numa entrevista, que prefere sempre dar por escrito, o escritor de 46 anos explica ainda: “Infelizmente escrevi. Porque agora sou outro e isso tinha de ficar escrito. Esta história, sobretudo interna, sobre tudo o que transformou em mim, tinha de ficar escrita.”

Também lançou nesse período o livro infantil Rei Tigão, sobre solidariedade, a partir da história de um tigre que precisa de um transplante e o seu amigo pinguim, e cujos direitos de autor reverteram para equipar o serviço onde Benjamim esteve internado. E, já a terminar o ano de 2025, A Amiga Cinzenta, em que procura explicar a adultos e crianças a cicatriz que ficou de todo este processo: a depressão.

A pandemia como fim

Durante anos, ali pelo Natal e início do ano, eram comuns as imagens de Elisabete Jacinto – primeiro em mota e depois em camião – a subir as dunas do deserto em mais um rali Dakar e a superar adversários e metas nunca batidas por uma mulher. Em 2020, com a pandemia, essas imagens deixaram de preencher os noticiários. As circunstâncias assim o ditaram, apesar da vontade de Elisabete Jacinto de continuar a competir.

A história começara muitas décadas antes, nos passeios de mota que a então professora de Geografia do 3.º ciclo e secundário e o marido, Jorge, faziam ao fim de semana. Um dia, em 1992, foram desafiados a fazer uma prova de todo-o-terreno. Elisabete já tinha muitas dúvidas em participar, quanto mais acerca da sua capacidade em chegar ao fim. Mas os amigos incutiram-lhe confiança. “‘Eles acreditam seriamente que sou capaz. Será que sou?’ Alinhei-me com eles. A minha adrenalina subiu ao máximo. Ao fim de 5 quilómetros, tinha tantas dores no corpo que não me conseguia mexer em cima da mota, mas só pensava: ‘Tenho de conseguir, os meus amigos acreditam em mim!’” Já estava quase no fim quando caiu numa ribeira e a água entrou no motor, que não voltou a pegar. “Se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz naquele momento, não era o vencedor da prova. Era eu, que tinha desistido quando estava quase a terminar. Porque percebi que somos muito mais capazes do que aquilo que pensamos. E nasceu naquele dia uma paixão enorme pelo todo-o-terreno.”

Fez todas as provas possíveis – nacionais, na Europa, até desejar conquistar o deserto de África, com o Dakar. “Andava a treinar sozinha, que não é coisa que se faça. Ia para cima das dunas treinar no deserto. Não sei se mais algum rapaz fez isto”, conta. A capacidade mecânica foi adquirida também nas provas, quando uma peça se partia, o depósito se furava. São muitas as aventuras relatadas no livro As Mulheres Normais Têm Qualquer Coisa de Excepcional, de 2010. Um dos piores momentos foi o acidente que vitimou um dos membros da sua equipa de apoio.

Já no regresso a Lisboa e sentindo “uma frustração enorme” por ninguém acreditar nela e nos seus objetivos, pela dificuldade constante em conseguir patrocínios, decidiu deixar as motas. “Vou vender as motas todas. Acabou a competição”, decidiu-se. “Senti um alívio enorme, senti-me francamente bem. Mas aquele momento demorou uns segundinhos.” Logo de seguida, uma nova meta a bater surgiu na sua mente: “Porque é que não faço de camião? Nunca nenhuma mulher fez. O camião é maior, talvez consiga mais patrocínios. E nunca nada será tão difícil como andar de mota. Peguei na mala e saí [de casa] para ir à escola de instrução, para saber o que era preciso para tirar a carta de pesados.”

Terminou em outubro e em janeiro já estava no Dakar no camião.

“Aquele primeiro rali foi muito difícil, conduzi de dia e de noite várias noites. Mas percebi que, com um bom camião e uma boa equipa, consigo ser mais competitiva do que aquilo que fui com a mota.” Criou uma equipa coesa, e foi ultrapassando um e outro objetivo entre 2003 e 2019. “Cheguei ao topo da curva, atingi o meu objetivo, consegui que as pessoas reparassem que uma portuguesa tinha vencido a geral na corrida mais difícil do mundo. Eu queria no ano seguinte ter o prazer de me inscrever nas corridas como um dos pilotos de topo”, conta.

Mas o patrocinador não a acompanhou e a empresa que estava disponível a apoiá-la só o conseguiria fazer no ano seguinte: “Que foi o da Covid. Tive de assumir que tudo tinha um fim e esta era a oportunidade de lançar-me a outras coisas.” Não esconde que, inicialmente, foi doloroso. “Mas passado este tempo todo de amadurecimento” – em que fez duas pós-graduações na área da psicologia, uma aplicada a contextos de trabalho e outra do desporto –, “percebi que há mais vida para além da competição e que a vida pode ser boa vivendo outras coisas”. As lições de superação e resiliência que trouxe dos anos de competição são agora úteis para as palestras que dá em empresas e escolas.

Este período da pandemia obrigou também Paula Delgado, agora com 49 anos, a reconstruir-se. Diretora-geral na hotelaria, depois de uma ascensão bastante rápida diz que nesta fase “ficou entre empregos”. “Foi muito difícil aceitar aquele momento.”

A viver no Algarve, teve de regressar à sua cidade-natal, Alcobaça. “Sentia-me inferior, só queria estar na cama o dia todo.” Decidiu, então, investir no desenvolvimento pessoal e profissional. Alterou a rotina matinal, começando a meditar ao acordar, iniciou-se na prática do journaling “para debitar toda a ansiedade em que vivia”. Começou a investir em exercício físico e dança fazendo sessões que descobria online. Apostou mais no Linkedin e decidiu melhorar o inglês. Uma grande mudança no seu estado de espírito foi quando deixou de dizer que estava desempregada. “Aprendi com a professora que deveria dizer in between jobs. Eu não estava estagnada, estava a aprender como pessoa.” Estava, portanto, entre empregos.

Começou também a fazer certificações em coaching, felicidade e decidiu fazer o shift, como diz, na sua carreira, para passar a mentora na gestão da mudança. “Na altura chorei muito, mas hoje estou muito grata. Este reinventar permitiu-me descobrir coisas novas, ter uma marca. Descobri que adorava ser professora. Hoje tenho uma carreira consolidada”, atuando em países da lusofonia e de língua inglesa.

Redescobrir a paixão pela piscina

Um atleta profissional também deve saber ler os sinais e preparar a hora de dizer adeus à competição. Há muito que Tamila Holub, de 26 anos, sentia que era necessário terminar a carreira ao mais alto nível. Habituada a nadar em competição desde os 6 anos, entrar numa piscina já não lhe estava a dar qualquer prazer. Faltava-lhe “a paixão”, como descreve: “Nunca vi a natação como uma modalidade, sempre vi como um resultado.”

Logo nos primeiros anos, já treinava cinco a seis vezes por semana. Aos 13 ou 14 anos, entrava na piscina o dobro das vezes sempre em busca da superação. A ambição na carreira levou-a do Minho para os Estados Unidos, com o apoio de bolsas académicas. Representou Portugal em dois Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2024). Mas a ida ao Japão ficou marcada pela desilusão de se sentir pouco apoiada. “Dei demasiado de mim.” Essa mágoa marcou o ciclo olímpico seguinte, em que não conseguiu a qualificação para Paris e, no verão dessa competição olímpica falhada, em 2024, Tamila fez uma pausa na carreira.

Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2025, pôs o fim definitivo. Havia “falta de paixão e falta de apoio”, recorda. “O momento em que já não ardes por aquilo que fazes, em que já não procuras sofrer diariamente – uma vez que o desporto é procurares superar-te diariamente ou bidiariamente – foi o momento em que tudo acabou. Já não era bom para o corpo, nem para a mente.”

A consultora em mudança de carreira, Paula Delgado, diz que “o presentismo” é mesmo um sinal que não pode ser ignorado. “Quando estou lá fisicamente, mas não estou. Quando todos os dias são um martírio. Quando, ao domingo, começamos a sentir a dor do ‘amanhã vou trabalhar’ e na segunda-feira a cama parece que tem tentáculos e a vontade de ir não existe. Quando se sente que aquele local de trabalho não está a acrescentar valor, que não se está a crescer enquanto pessoa, nem profissionalmente.”

A estes alertas, a consultora em mudança acrescenta outros físicos, como dores de barriga, mãos suadas, transpiração, noites sem dormir. “Para ser feliz no local de trabalho tenho de estar no quadrante da aprendizagem. É o que trabalho com as pessoas: tenho mesmo de mudar ou ainda tenho espaço para crescer. Se já não existe, tenho de preparar caminho”, refere.

Tamila Holub dedicou cerca de um ano a preparar esse caminho. Há atletas que o fazem durante muito mais tempo. “Só me encontrei mesmo agora”, afirma. “Encontrei uma nova paixão.” Depois de ter anunciado o fim da carreira como atleta de alto rendimento, a nadadora olímpica está a descobrir novos caminhos com muito entusiasmo. A agenda está preenchida com a preparação de atletas para provas de ironman, aulas individualizadas e de grupo de natação e dois cursos – a fase da dissertação no mestrado em Criminologia e Justiça Criminal, na Universidade do Minho, e um curso técnico especialista em exercício físico, em horário pós-laboral, até dezembro de 2025. “Prefiro ter duas ou três formações já terminadas e, quando surgir a oportunidade, ir atrás dela, do que não ter formação e perdê-la”, explica.

O futuro é um livro em aberto. Tendo em mente uma carreira em gestão no desporto, vai agarrando todas as oportunidades para perceber melhor a área e ganhar experiência: faz parte da comissão de atletas olímpicos de Portugal, num projeto sobre educação olímpica. E foi uma das poucas atletas de todo o mundo selecionadas como voluntária para os Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano.

Por fim, entrar agora numa piscina tem outro sabor. “Nadar, por nadar, sem pressão de um resultado, é ótimo!”

Carlos Tê e o luxo do tempo

Carlos Tê mantém-se um homem de “hábitos inamovíveis”, segundo o próprio esclarece: “Ainda sou dos poucos que leem um jornal todos os dias à mesa de um café. Continuo ferozmente a fazer a fruição do tempo, que é um luxo civilizacional.”

Talvez esse luxo, de que não abdica, seja a razão pela qual, depois de “uns oito discos”, a parceria com Rui Veloso, com quem durante décadas fez das canções mais memoráveis da música contemporânea nacional, teve um fim. Não houve qualquer conflito, aconteceu naturalmente. A indústria musical estava a seguir num ritmo demasiado apressado. “O arco da evolução tecnológica foi gigante em tudo – e, na música, foi determinante. O ato criativo em si demora o mesmo tempo, não é daí que vem a grande diferença, mas o ato da gravação e o lugar são diferentes. Hoje grava-se em casa. No passado, era tudo mais caro e mais decisivo, mas a presença física e metódica de ser quase como um trabalho em que entramos às 10 e saímos às 18h era fundamental”, explica. Quando gravaram o álbum Mingos & Os Samurais, recorda o letrista de 70 anos, Rui e Carlos estiveram seis meses em estúdio juntos, quase diariamente.

“Eram tempos em que a música era muito importante. Os discos cresciam imenso. Havia indústria a funcionar, e que hoje deixou de existir e se transformou noutra coisa.” Naqueles tempos, nem sequer era habitual um letrista ter o destaque que ele próprio assumiu. “Não consigo explicar porquê, exceto pelo valor que foi determinado pelo êxito das vendas, dos tops, das canções.” E quiseram saber “quem é que escrevia as letras, porque elas tinham algum impacto no imaginário”. Foram os autores de canções que ainda hoje entoamos como Porto Sentido, O Prometido é Devido, Paixão.

E assim continuaram a parceria, que estava assente “numa coisa muito simples: cumplicidade funcional”. “É muito fácil dizer do que não se gosta, são negociações fáceis porque funcionam em torno de um bem comum, que é a canção que tem de ser melhor. E quando não está bem, não se faz, fica em pousio.” Aconteceu-lhes com canções da década de 1980 que só seriam gravadas no final da década seguinte. “É a vantagem das parcerias e, por isso, tenho muita dificuldade em fazer com alguém que não conheço. Há uma certa delicadeza em dizer: ‘Não gosto.’”

Rui Veloso não foi uma parceria única. Carlos Tê tem também uma ligação de longa data com Hélder Gonçalves, compositor dos Clã, por exemplo. Mas a perceção de que “o local onde estava inserido mudou” obrigou-o a tentar outras coisas. “A escrever para teatro. A deslocar-me para outras artes, que me deram também prazer. A tirar novas lições do convívio e trabalho também com atores, com encenadores. E a continuar sentado, diariamente, à mesa do café a ler o meu jornal.” Sobre este luxo do tempo, nesta época em que tudo acontece a correr, esclarece: “Não vale muito a pena perder tempo a fazer coisas que não encontram saída ou o trabalho que vão dar a fazer não vão ter retorno prático. E eu continuo a fazer coisas por gosto.”

Fim dos telemóveis nas escolas. E agora?

A imagem das crianças no recreio da escola de olhos num ecrã, em vez de a correrem e brincarem, tornou-se comum com os dispositivos móveis. A partir do ano letivo de 2025/2026, os telemóveis passaram a ser proibidos para os alunos até ao 6.º ano. Esta medida tem contribuído para mudar estes hábitos?

À escola de Margarida, que está no 8.º ano, a medida chegou ainda no ano letivo passado. E para todos. “O que se nota é uma coisa tão simples quanto a necessidade que têm de ocupar o tempo de recreio. Brincam e falam mais. Nota-se claramente que ela, do ano passado para este, conhece melhor os colegas”, conta o pai Fernando, de 39 anos, que trabalha em gestão e manutenção. Pelo caminho ficaram também os relatos de rapazes que viam conteúdos proibidos e impróprios.

Apesar das limitações, Fernando nota uma “falta de coerência”: nas aulas, os telemóveis continuam à disposição em algumas disciplinas.

Para o movimento “Menos Ecrãs, mais Vida”, criado por quatro mães e professoras, a medida em vigor é “ainda insuficiente e pouco ambiciosa”. De acordo com Gisela Costa Rosado, o movimento gostaria que a proibição fosse alargada até ao 9.º ano.

“As escolas que não alargaram a proibição aos restantes ciclos, como recomendado pelo Ministério da Educação, têm tido dificuldade em controlar o uso indevido dos smartphones, pois os alunos do 2.º ciclo partilham o mesmo espaço escolar com os colegas de outros anos de escolaridade. Alguns alunos do 5.º e 6.º ano continuam, desta forma, a ter acesso a jogos violentos, a pornografia e a conteúdos impróprios através dos smartphones dos colegas mais velhos, algumas vezes em troco de dinheiro, segundo alguns relatos que chegam ao movimento.”

Para a fundadora do movimento, professora e mãe de Simão, de 12 anos, e Samuel, de 7, é importante que, a par da proibição, se sensibilize e eduque toda a comunidade em prol da saúde física, mental e social de crianças e jovens, e que se apresentem igualmente alternativas aos alunos para que vivam os recreios de forma saudável. “Há escolas que não proíbem os smartphones a todos os ciclos, mas proíbem os alunos de levarem bolas. Há pais que preferem que os filhos não brinquem à apanhada para não se magoarem ou que não os deixam brincar na rua porque vão estragar ou sujar a roupa e os sapatos novos, dando-lhes para a mão um tablet ou smartphone. É urgente que se acabe com a normalização do uso de dispositivos digitais desde idades precoces, que se alerte para os impactos negativos comprovados da sua utilização e que haja uma mudança de mentalidades que levem à adoção de boas práticas.”